採用:事務局メンバー/学生インターンの募集について

一般社団法人アップサイクルでは事務局のサポートメンバー/学生インターンシップを募集します。

サステナビリティに取り組む多様な参画企業・団体・個人と連携することで「今までにない新たな価値を生み出したい」、「持続可能な社会を実現したい」というアップサイクルの理念に共感いただき一緒に拡大していける仲間を募集しています。

ご興味のある方は履歴書を添付のうえ下記メールアドレスまで送付ください。

info@upcycle.or.jp (担当:瀧井)

====================

◆ 募集職種

・アシスタントプロデューサー

◆ 業務内容

〈アップサイクルプロジェクトのサポート業務〉

・会員企業、参加希望社とのサステナビリティ・アップサイクル施策の企画と実施サポート

・各プロジェクト計画および管理や、サポート体制の構築と管理

・各フェーズにおいてステークホルダーとの折衝サポート

・プレス/消費者向けイベントの実施サポート

・業務改善の提案や実行、新プロジェクトの企画・開発サポート

◆ 勤務条件

・平日3-5時間/週以上の勤務可能な方(フルリモート可能)

・プロジェクト内容によって出張可能な方

(業務委託契約となります)

◆ 人物像

・立場が異なるステークホルダーとの折衝や意思疎通が図れる方

・各社の要望を踏まえた上で、実行に向けて推進する姿勢や意欲のある方

・中長期的な視野で物事を思考できる方

◆ 報酬

・当法人の規定による

個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご確認ください。

■インターンシップ体験記■

はじめまして!一般社団法人アップサイクルで、2024年3月から2025年3月までの約1年間、学生インターンシップを行っていた大塚と申します。ここでは、私がインターンとして取り組んだ内容や、そこで得た学びについてお伝えします。長期インターンに挑戦したい方や、アップサイクルに興味がある方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

目次

1. 私がインターンをはじめたきっかけ

2. 一般社団法人アップサイクルとは

3. インターンで取り組んだこと

4. インターンで得たもの

5. さいごに

1. 私がインターンをはじめたきっかけ

私が一般社団法人アップサイクルでインターンを始めたきっかけは、将来への不安と、自分のやりたいことを実現したいという思いからです。

このインターンに応募したのは、大学院修士1年の3月、まさに就職活動の真っ只中でした。選考は順調に進んでいたものの、「このまま就職して本当にいいのか?」「自分のやりたいことは何なのか?」という不安や疑問を抱える日々が続いていました。そんな中、将来取り組みたいことを考えているうちに「アップサイクル」という言葉が思い浮かびました。私は大学院で環境工学を専攻し、バイオマス資源や環境浄化をテーマに研究を行っていたことから、「アップサイクル」という概念に強く惹かれました。独自のアイデアで資源問題に取り組みたいという思いが芽生え、自然と関心が深まっていきました。

そこで、アップサイクル事業に取り組んでいる会社を検索したところ、最初に出てきたのが「一般社団法人アップサイクル」でした。たまたま学生インターンシップの募集があり、そこではプロジェクト企画や広報活動に挑戦できると書かれていました。プロジェクト企画はもとより挑戦してみたいことだったこともあり、就職活動とは別で、自身の視野を広げる良い機会だと考え、応募を決めました。また、私は研究活動を優先するためアルバイトをしていませんでしたが、基本的にオンラインで好きな時間に稼働できると聞き、自分の裁量で活動できる点も魅力的でした。

2. 一般社団法人アップサイクルとは

ここで、一般社団法人アップサイクルについて簡単に説明します。

一般社団法人アップサイクルは、資源や技術、ものづくりの力、サービスを持つ企業・団体が会員として参画し、会員間のマッチングによってアップサイクル製品やサービスを生み出す団体です。多様な職種・業種の会員が抱える「資源の活かし方が分からない」「技術の活用方法が分からない」「ストーリーのある商品を作りたい」といった悩みや課題に対し、お互いの強みを活かしたマッチングを行い、新しい価値を創出するハブとして活動しています。

現在、約50の会員と連携しながら、新しいプロジェクトを推進しており、私もその取り組みをサポートし、時にはメインとして関わることもありました。

3. インターンで取り組んだこと

私がアップサイクルでのインターンで取り組んだことは大きく4つあります。下記で具体的に紹介します。

3.1 参画会員との面談やマッチング

アップサイクルに参画している会員の方々との面談を行い、企業や団体が抱える課題やお困りごとを適宜ヒアリングしました。その内容に応じて情報を共有するだけでなく、他の会員の取り組みを紹介したり、別途ディスカッションの場を設けることで、マッチングの機会を創出しました。私が在籍していた期間にも、会員間のマッチングがプロジェクトへと発展するケースが多くありました。また、何気ない会話やアイデアの共有から、新しい企画が生まれることもあり、会員同士のつながりが次々と新たな可能性を生み出していることを実感し、その瞬間に立ち会えるたびにとてもワクワクしました。

さらに、新規入会を検討している方々への窓口対応も担当しました。お問い合わせへの対応から面談の調整、意向があれば入会を促すことまで一貫して行い、その結果、私の在籍初期には約30名だった会員数が約50名にまで増加しました。これにより、会員同士の交流やマッチングがさらに活発になったことと思います。

3.2 イベントなどを通じた環境教育活動

環境や伝統を次世代に繋げるため、環境教育活動としてワークショップやイベントを多数実施しました。ワークショップでは、アップサイクル紙糸「TSUMUGI」のハンカチやトートバッグに福島の伝統工芸「会津型」を施す体験を提供しました。私は当日の運営スタッフとして関わり、参加者に素材や技術への思いを伝えました。ワークショップには老若男女問わず多くの方々が参加してくださり、目まぐるしく動きながらも、自分が作ったオリジナルのハンカチやバッグを笑顔でお持ち帰りいただけたことが、非常に嬉しかったです。

吉祥寺のパルコさんで開催した「会津型ワークショップ」

SMBCさんが主催するサーキュラーエコノミーワークショップにも講師側として参加

さらに、中高生を対象にしたSDGsイベントの企画にも取り組みました。「アップサイクル」という言葉に馴染みがない世代に対して、興味を持ってもらえるように身近な単語やストーリーを交えた講義を行いました。また、「エシカル消費の促進」や「資源回収スキームの確立」といったアップサイクルの課題をテーマに、グループディスカッションを実施しました。

私自身、環境活動は難しく堅苦しいものではなく、身近に感じてもらいたいという思いがあり、楽しみながら学べる機会を提供できたことが嬉しく感じています。

3.3 プロジェクトの遂行

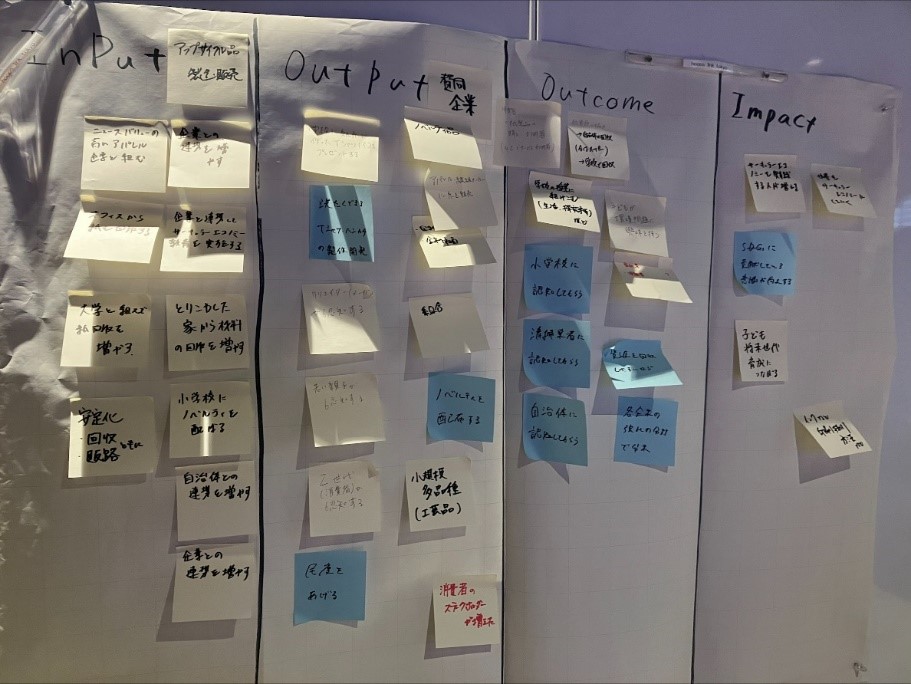

アップサイクルでメインで取り組んだのはプロジェクトの遂行です。会員間のマッチングによって生まれたプロジェクトについて、企画立ち上げから商品開発、発表までの一連の流れを担当しました。例えば、企画ミーティングに参加し、商品化の課題を一つずつ解決しながら、商品化に向けたスケジュールやTo

Doリストを共通認識として共有しました。

このプロジェクトでは、技術提供者だけでなく、資源提供者やデザイン担当者など、さまざまな方々の協力・参加が求められます。そのため、私は関係者との調整役を担い、プロジェクトが円滑に進むよう取りまとめました。また、商品が完成すると、プレスリリースの作成や記者会見の準備も行いました。記者会見では司会を務めることもあり、メディアの前で自分が携わった製品を自分の言葉で伝える体験をしました。

2024年3月「アップサイクル紙糸キャンバス」記者発表会に運営で参加

2024年6月に島根県西部の川本町で開催した「石見神楽コースター発表会」の司会運営

テレビ局の取材も入りました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000117594.html

2025年11月に実施したEnz Koji coffee grounds「ポリフェノールたっぷりパン」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000117594.html

このように、商品が生まれ、世に出るまでのプロセスをすべて見届けることができ、他ではできない貴重な経験をさせていただきました。

私が主導し、最も印象に残っているのが「アップサイクルツリー」のプロジェクトです。その名の通り、アップサイクル製品の技術を集結させたクリスマスツリーを作るという企画で、これまでのプロジェクトと比べても圧倒的に多い、25の会員を巻き込んだ大規模なプロジェクトをゼロから立ち上げました。「会員間の交流を通じて、技術や資源を結集したアップサイクルツリーを作りたい!」という意見が生まれてから約8か月。多くの方々の協力を得て、ついにクリスマスツリーを無事に設置することができました。

しかし、このプロジェクトには大きな課題もありました。参加する会員は業種や事業規模が異なり、すり合わせが十分に行われず意見の調整が難しい場面も多々ありました。実際に、デザインが白紙に戻り、士気が下がることもありました。限られたスケジュールの中で、全員が同じ方向を向いて企画を進める難しさを痛感しました。

そんな中でも、多くの会員さんが資源提供やオーナメント制作に協力してくださり、「これをやってみよう!」「こうすればもっと良くなるかも?」と積極的にアイデアを出し合うようになりました。その結果、ツリーとオーナメントの制作を無事に実現することができました。このプロジェクトを通じて、業種や職種の異なる方々が「アップサイクル」という共通のテーマに向かって取り組むことの大切さを実感しました。異なる立場の人々が協力しながら、新しい価値を生み出すことができるアップサイクルの可能性を改めて感じたプロジェクトでした。

上から原宿、石垣島、芦屋、金沢で設置したアップサイクルツリー

オーナメント制作から設営まで会員や地元の皆さまと作り上げました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000117594.html

3.4 勉強会、事業所見学の参加

インターンでは自身が主体的に働くだけでなく、多くの学びの機会もいただきました。

例えば、サステナビリティに関する勉強会や外資系企業の交流会に参加し、最新の知見や異業種の考え方に触れることができました。また、プロジェクトに直接関わっていなくても、打ち合わせに積極的に参加し、多様な意見や視点を学ぶ機会を得ました。さらに、伝統工芸の事業所見学にも参加し、プロジェクトのアウトプットだけでなく、インプットの機会も設けていただきました。学生インターンという立場でありながら、多くの場に参加させていただいたことは、今後の人材投資にも繋がるという意向が感じられ、他ではできない学びや体験をさせていただきました。

石川県金沢市の会員さんの工房で加賀友禅を体験しました

愛媛県松山市で2025年11月に開催した

障がい者アート×アップサイクルをかけあわせたヒカリノアトリエ展withアップサイクル

4. インターンで得たもの

アップサイクルでのインターンを通じて、私が得たものは大きく2点あります。

① 文章や言葉で表現する力

② 他者の視点に立って物事を考える力

このインターンでは、プレスリリースの執筆や会員内外への説明の機会が多くありました。しかし、当初は自分の言語表現能力が十分でなく、相手に真意が伝わらなかったり、読み手や聞き手に魅力をうまく伝えられなかったりすることがありました。そこで、フィードバックを受けながら改善を重ね、経験を積むことで、「どのように表現すれば相手に伝わるか」を常に考える習慣が身につきました。

また、この「伝える力」を磨く過程で、②の「他者の視点に立って物事を考える力」が養われたと感じます。プロジェクトでは、業種も立場も異なる多様な方々と関わる機会が多く、スケジュールの調整やモチベーションの維持に苦戦することもありました。その中で意識したのは、「相手に合わせること」と「相手についてきてもらうこと」の両立です。

前者の「相手に合わせること」では、相手の性格や特性を考慮し、例えばスケジュールを前倒しにしたり、こまめに声をかけたりすることで、スムーズな調整を心がけました。年齢やバックグラウンドが異なる相手の考えを推察し、先回りして行動することで、やりとりが円滑に進んだ経験もありました。一方で、後者の「相手についてきてもらうこと」には、「自分が変われば相手も変わる」という考えが根底にあります。自分の行動や姿勢が周囲に与える影響を意識し、まずは自分から積極的に動くことで、相手も自然と協力してくれる場面が増えました。これは、経験を積む中で得たフィードバックをもとに試行錯誤しながら身についた力だと感じています。

学生インターンという立場だからこそ、積極的に挑戦し、時にはコミュニケーションで挫折する経験を重ねることができました。社会に出ると、自身の責任範囲が限られることも多くなりますが、このインターンでは思う存分挑戦でき、その経験が私の大きな糧となりました。

トークイベント「サーキュラーエコノミー by デザイン」with FREITAG

当日はイベントに登壇もしました

5. さいごに

この度は、一般社団法人アップサイクルの事務局や会員の皆様をはじめ、関わってくださったすべての方々に心より感謝申し上げます。このインターンを通じて、幅広い分野で活躍されている方々との交流や、商品開発の一連の流れを間近で学ぶなど、他では得られない貴重な経験をさせていただきました。最初は就職活動の一環として参加した部分もありましたが、一般の企業では味わえない挑戦の機会を得られたと実感しています。

実際の活動を通じて、自分の未熟さや課題に直面することも多くありましたが、多くの方に支えられ乗り越えることができたように思います。その一方で、自分の強みや新たな魅力にも気づくことができ、自分自身をより一層理解することができました。また、今振り返ると、「もっと早い段階から挑戦していればよかった」と感じる部分もあります。もし、長期インターンへの参加を悩んでいる方がいれば、迷っている間にぜひ挑戦してみてください。学生でいられる時間は限られています。今しかできない経験に飛び込むことで、新たな学びや成長がきっと得られるはずです。

また、この記事を読んで一般社団法人アップサイクルに興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。他ではできない経験が待っていることを、私が保証いたします。